「選択肢の表示」 | RPG Maker WITH イベントコマンド解説

RPG MAKER WITHのイベントコマンド「選択肢の表示」の解説です。

「選択肢の表示」コマンドは画面上に選択肢を表示し、プレイヤーが選んだ選択肢によって展開を変化させることができる機能です。選択肢によって会話が変わるような要素から、選んだ選択肢によってルート分岐させる要素まで。プレイヤーが選んだ項目によって展開を変えたいときによく使われます。

このページでは選択肢の表示の使い方に加え、「選択肢の表示」を使う場合にプレイヤーがより遊びやすくなるようなテクニックも紹介していきます。

「選択肢の表示」の基本的な使い方

RPG MAKER WITHにおける選択肢の使い方は以下のとおりです。

- 選択肢として表示する文言を決める

- 背景やウィンドウの設定で見た目を調整する

- デフォルトやキャンセルで使いやすさやキャンセル分岐有無を決める

- 選択肢を選んだ時の処理を作っていく

選択肢として表示する文言を決める

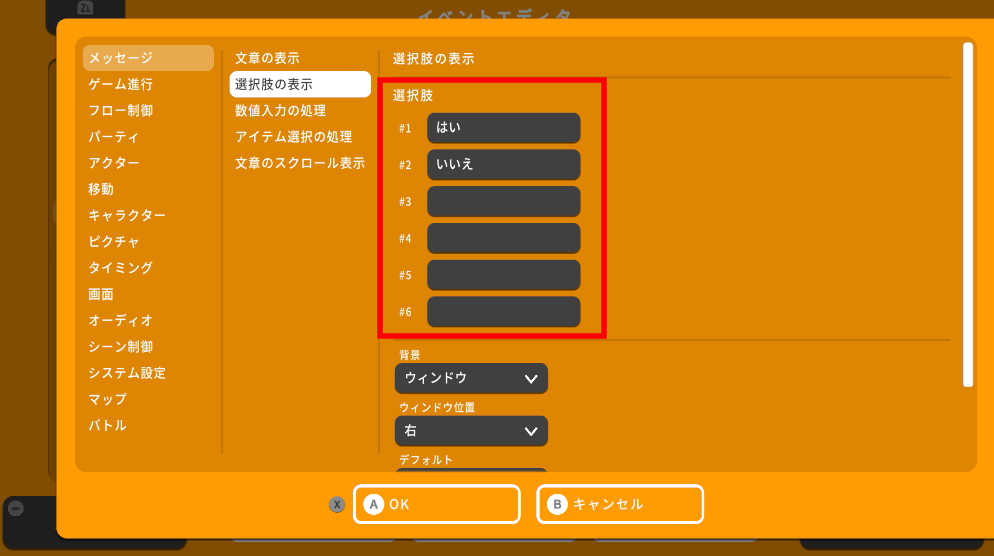

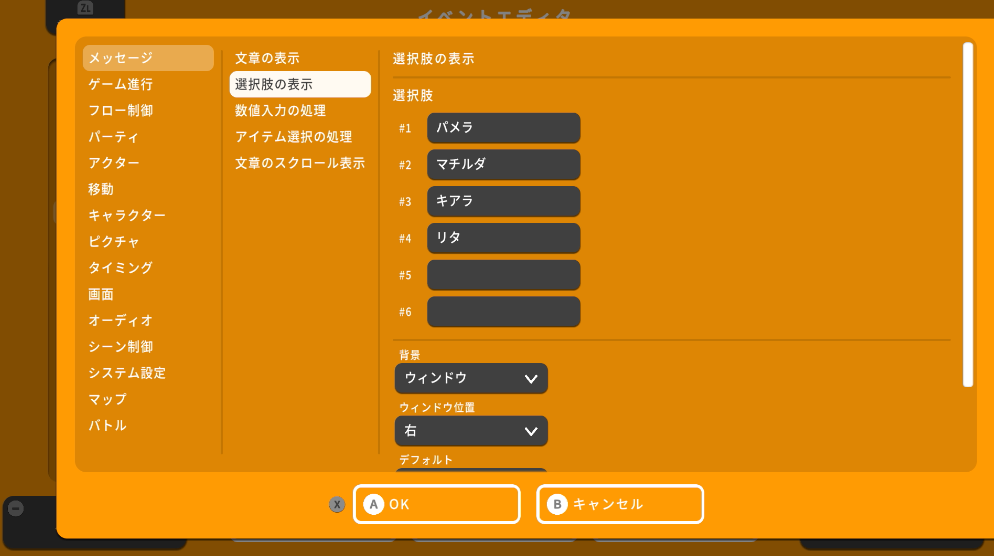

まずは選択肢として表示できる文言を決めていきましょう。

デフォルトでは「はい」「いいえ」の二択となっていますが、文言を変えれば指定した文言の2択の選択肢を作ることができます。

さらに、何も入力されていない#3以降にも文字を入力することで、選択肢を増やすこともできます。1つの選択肢には最大6択まで選択肢を作ることができます。

なお、選択肢の表示の前に「文章の表示」コマンドを入れておけば、選択肢を選ぶ際に文章も表示できます。

背景やウィンドウの設定で見た目を調整する

文章の表示のように、選択肢の表示も背景やウィンドウの調整が可能です。

具体的な設定による変化は下記画像をご確認下さい。

・ウィンドウ:ウィンドウ

・ウィンドウ:暗くする

*Ver1.1時点で「暗くする」は「ウィンドウ」と変化ないようにみえます

・ウィンドウ:透明

・位置:左

・位置:中

・位置:右

デフォルトやキャンセルで使いやすさやキャンセル分岐有無を決める

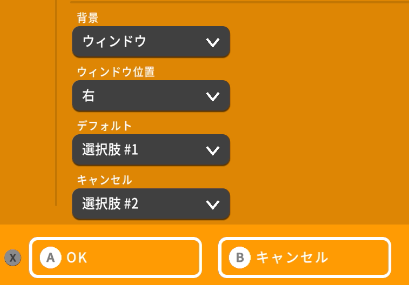

デフォルトやキャンセルの設定は使いやすさを決めたり、キャンセルを押すと独自の分岐を作ることができるようになります。

「デフォルト」は最初に選ばれている項目を選択します。例えば選択肢2をデフォルトにすると、この選択肢が選ばれたときに選択肢2を選んだ状態で選択肢が表示されるので、プレイヤーがすぐに選択肢2を選んだりできるという長所があります。

しかしながら、連打していたら選んでしまうといった事故に繋がることもあります。通常は選択肢1など一般的な選択肢を選び、ミスができない選択肢では「なし」を選んでおきましょう。

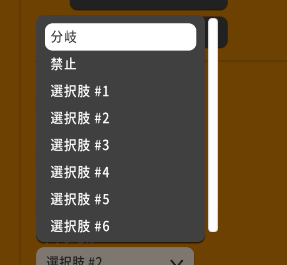

「キャンセル」はキャンセルボタンを押したときにどの選択肢が選ばれるかを設定します。一般的なゲームでは、キャンセルキーを押す=拒否的な行動をするという仕様の作品が多いため、「いいえ」など否定的な要素の選択肢を設定しましょう。否定的な選択肢がない場合や重要な選択肢では、キャンセルキーを押しても選択肢が選ばれないようにする「禁止」を選んでおきましょう。また、デフォルトでキャンセルは「選択肢2」になっています。三択以上の場合でキャンセル的な行動が#3以上の選択肢になる場合も忘れずに設定しましょう。

また、キャンセルは「分岐」という設定もできます。選んだ選択肢に加えて、キャンセルを押すことで独自の展開へ変わる場合などに使えます。例えば全部悪い選択肢にしておき、キャンセルを選ぶことで第三の展開になるみたいなことで使われます。ただし、キャンセルによる分岐はプレイヤーが気が付きにくい要素でもあります。プレイヤーが気が付かずに詰んでしまう可能性もあるので、クリアに影響する選択肢がキャンセル等である場合は、ゲームオーバー時にヒントなどを出してあげるなどフォローすることも意識しましょう。

選択肢を選んだ時の処理を作っていく

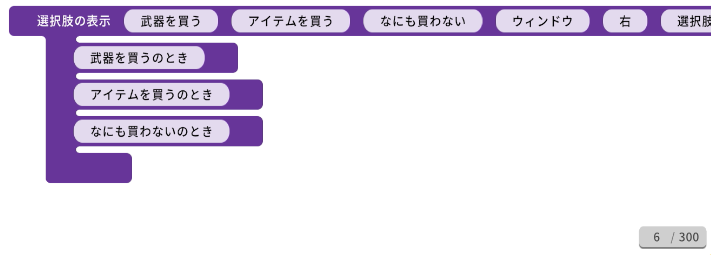

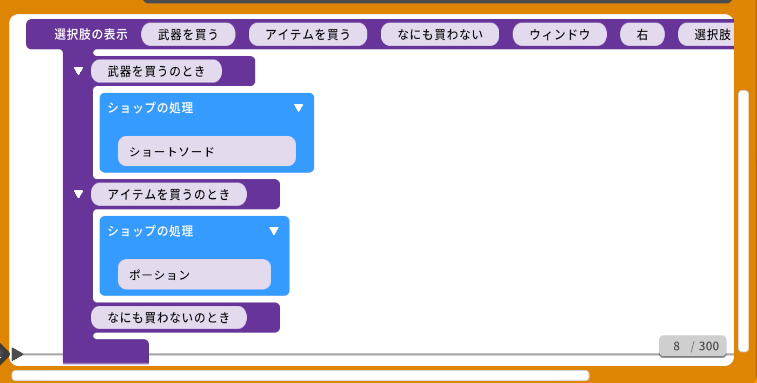

選択肢の表示を追加すると、実行内容が次のように変化します。

設定した選択肢の文言を反映した「選択肢1を選んだとき」「選択肢2を選んだとき」のような記述の文言が追加され、各選択肢を選んだ時の直後にイベントコマンドを入力できるようになります。

選択肢の表示では、それぞれの選択肢を選んだときに、その選択肢を選んだときが実行されてから「選択肢の表示」末尾に記述されたコマンドへと流れていきます。選択肢によって完全に展開を変えたい時はそれぞれの選択肢を選んだときの中に記述を行います。一時的に選択肢によって展開が変化したい場合は、それぞれの選択肢を選んだ時の中に一時的な展開をイベントコマンドで設置後、共通の処理に戻ったあとの内容を紫部分の末尾に入れていくことで作成が可能です。

「選択肢の表示」を使うときの注意点やテクニック

最後に選択肢の表示を行うときによく起こる「問題点」や「対策」をまとめておきます。

三択以上の選択肢でキャンセルを設定する

一般的なゲームでは、「キャンセルボタン」を押すと拒否・否定の選択肢が選ばれるようになっています。また、これらの選択肢は選択肢一番下にあることが多いです。

三択以上の選択肢では、拒否や否定に繋がる選択肢を一番下の選択肢にし、キャンセルキーを選ぶとその選択肢が選ばれるようにしましょう。

重要な選択肢ではデフォルトやキャンセルの設定もする

ルート分岐のような重要な選択肢では、ボタン連打による読み飛ばしでの選択を防ぐため、「デフォルト」を「なし」にしておくことをおすすめします。また、キャンセルキーも「禁止」にしておくと誤操作による選択ミスを防げます。

重要な選択肢は再確認する

重要な選択を求めるときは、「再確認」のためにもう一度選択肢を入れて、プレイヤーの意思を二重確認するといいでしょう。

例えば「魔王に力を貸すか?」といった悪のルートと正義のルートに分岐するシーンでは、「魔王に力を貸す?」「はい/いいえ」の二択の後に、「本当に魔王に力を貸すの?」「はい/いいえ」と再確認を行い、二重チェックするといいでしょう。プレイヤーもこの選択肢が重要な要素であることを認識することも可能です。

なお、二重確認をするときは「ループ」や「ラベル」といったコマンドも活用すると、一つ前の選択肢に戻すような処理を作れます。

キャンセル分岐はわかりにくい

最後に、キャンセルによる分岐の注意点です。キャンセルによって正規ルートは意外とわかりにくいため、しっかりとフォローしてあげましょう。

アドベンチャーゲーム等では選択肢に表示された物を選ばずに、キャンセルキーによる選択が正解ルートに繋がるという仕掛けが使われますが、一般的にプレイヤーは「視覚情報」を重視します。意外とキャンセルキーによる進行は慣れているプレイヤーでないと気が付きにくいものです。

高難易度でないキャンセルキーの選択が必須のような作品を作る場合は、かなり大げさに悪い選択肢を並べる、バッドエンド時にキャンセルキーが正解であることを教える、チュートリアル等の過程で「キャンセルするという行動の選択肢もある」ということも伝えてあげるようにしましょう。

RPG Maker WITHはNintendo Switch向けソフトです。

パッケージ版を探す場合は、色々なサイトを見て値段チェックするのがおすすめです!

【PR】