RPG Maker WITH体験版でできるミニRPG制作入門 Part.2 オリジナルキャラクターを作ろう

RPG Maker WITH(RPGツクールWITH)の体験版でゲーム制作を作るPart.2です。

Part.1ではRPG Maker WITHでのゲーム制作画面の起動方法や初期設定、テストプレイを行いました。

Part.2ではより自作品の設定を反映していきます。

4. 「アクター」で自分の思い描いた主人公の設定を作ろう

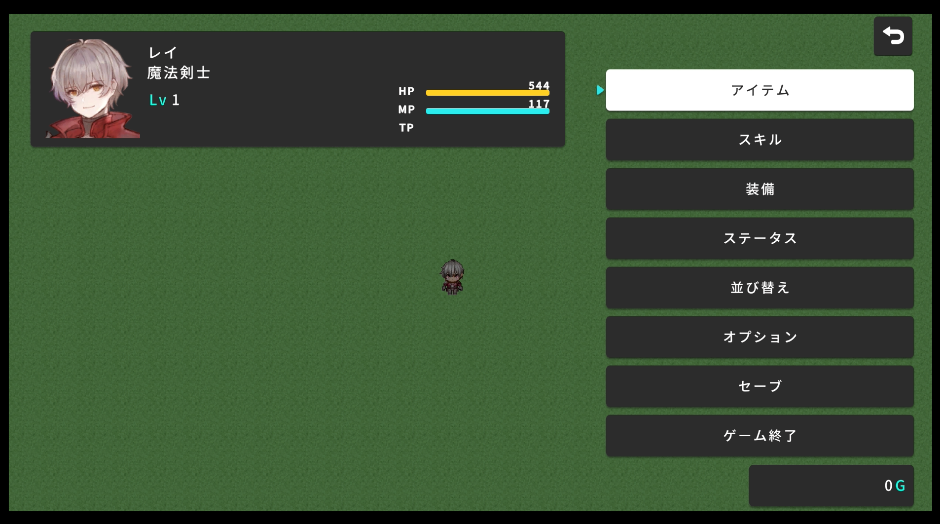

前のパートでは、キャラクターの名前だけが代わりました。データベースのアクター0001(以降アクター1番)に登録されているキャラクターの名前欄を変えたためです。

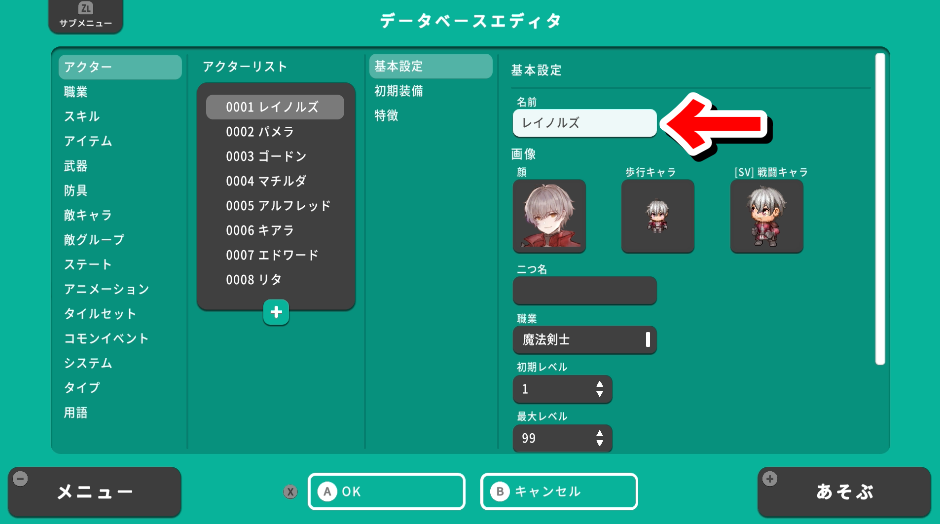

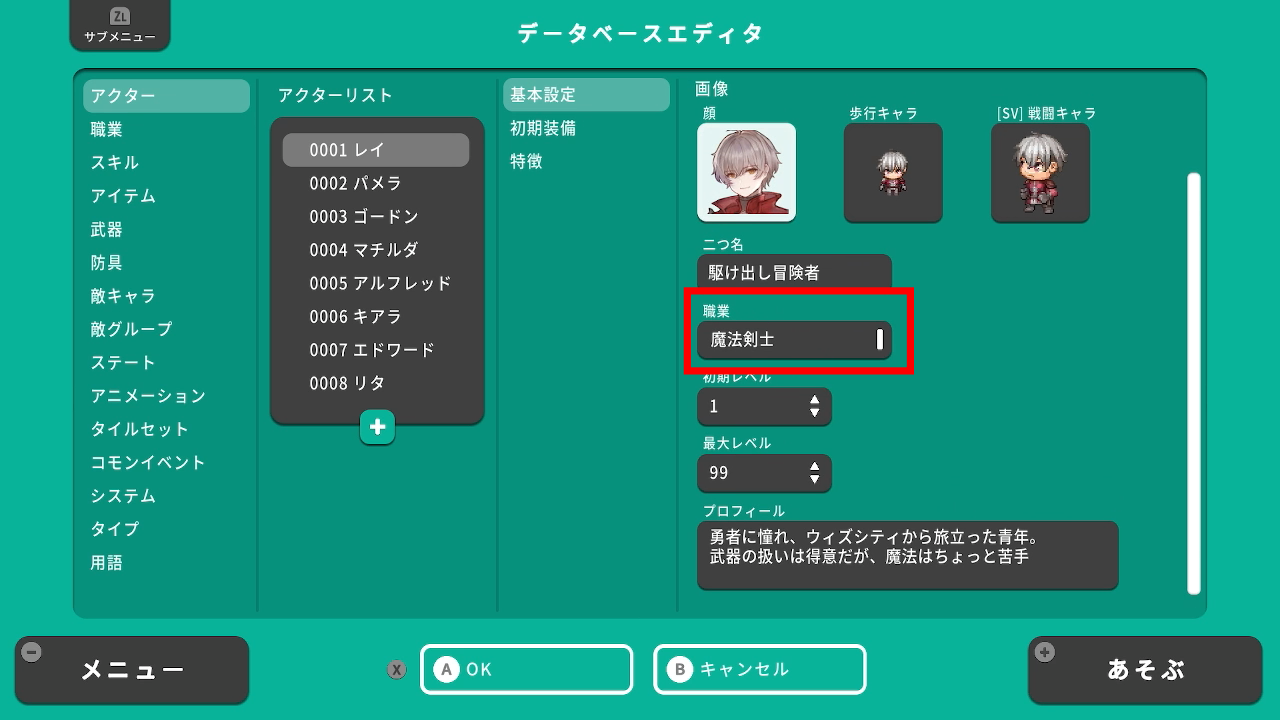

RPG Maker WITHの初期データでは、アクター1番のキャラクターが初期パーティとして登録されているため、「あそぶ」で動かした場合のキャラクターも名前が変わりました。つまり、アクター1番のキャラクターの情報を変更していくことで主人公の情報も切り替えられます。実際に変えていってみましょう。ZLのサブメニューから、データベースを開き、アクター1番を選択。アクターの項目から基本設定を選び、各項目設定していきます。

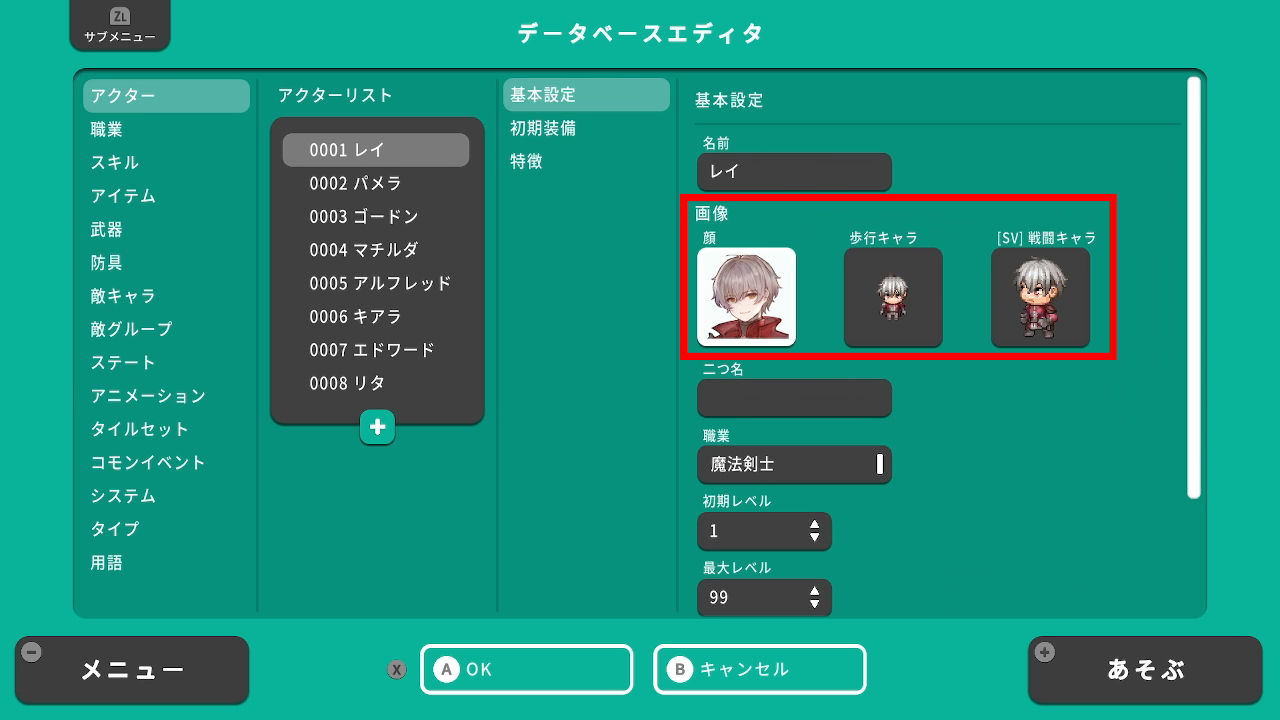

基本設定「画像」 | キャラクターの容姿を決める

まずは画像項目に注目してみましょう。

画像項目はこのアクターの容姿に関する設定です。各項目は次の通りです。

| 顔 | メニュー画面や戦闘画面等で表示される顔をメインとした画像の設定です |

| 歩行キャラ | このアクターが先頭に入る時や、仲間にいる時に隊列歩行している時に表示される歩くグラフィックです |

| [SV]戦闘キャラクター | 戦闘画面をサイドビュー(キャラクターの歩行グラフィックのようなものが表示される画面形式)に設定した場合に表示される画像です。サイドビューを設定しない場合は「なし」に設定しても構いません |

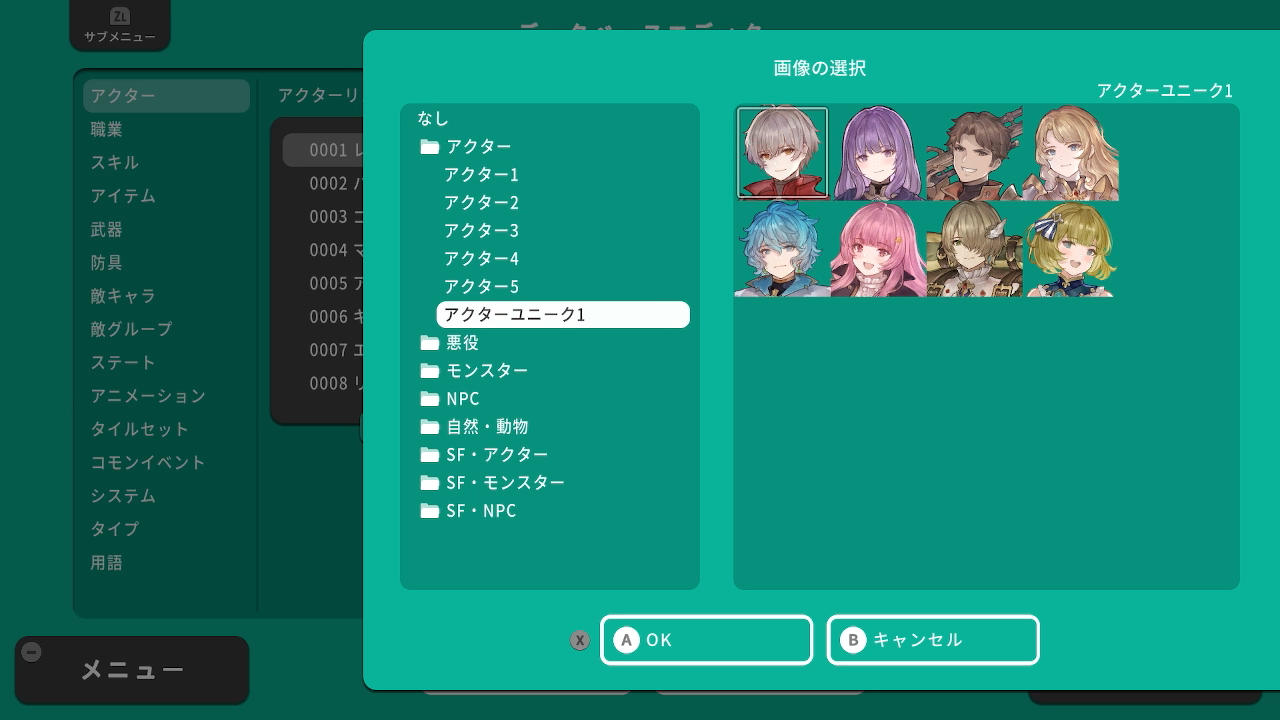

各画像の項目を選ぶと、グラフィックの選択画面が出ます。「アクター」や「悪役」など、大まかな方向性になっているキャラクター項目を選ぶと、さらにどのデータを選ぶか選択ができます。そしてデータの中から表示したいキャラクター画像を選び、OKで確定しましょう。なお、初期データでは顔・歩行・[SV]戦闘キャラ全て同じキャラクターをイメージした画像が収録されているため、各データの名前を参考にして統一したものを選ぶと良いでしょう。

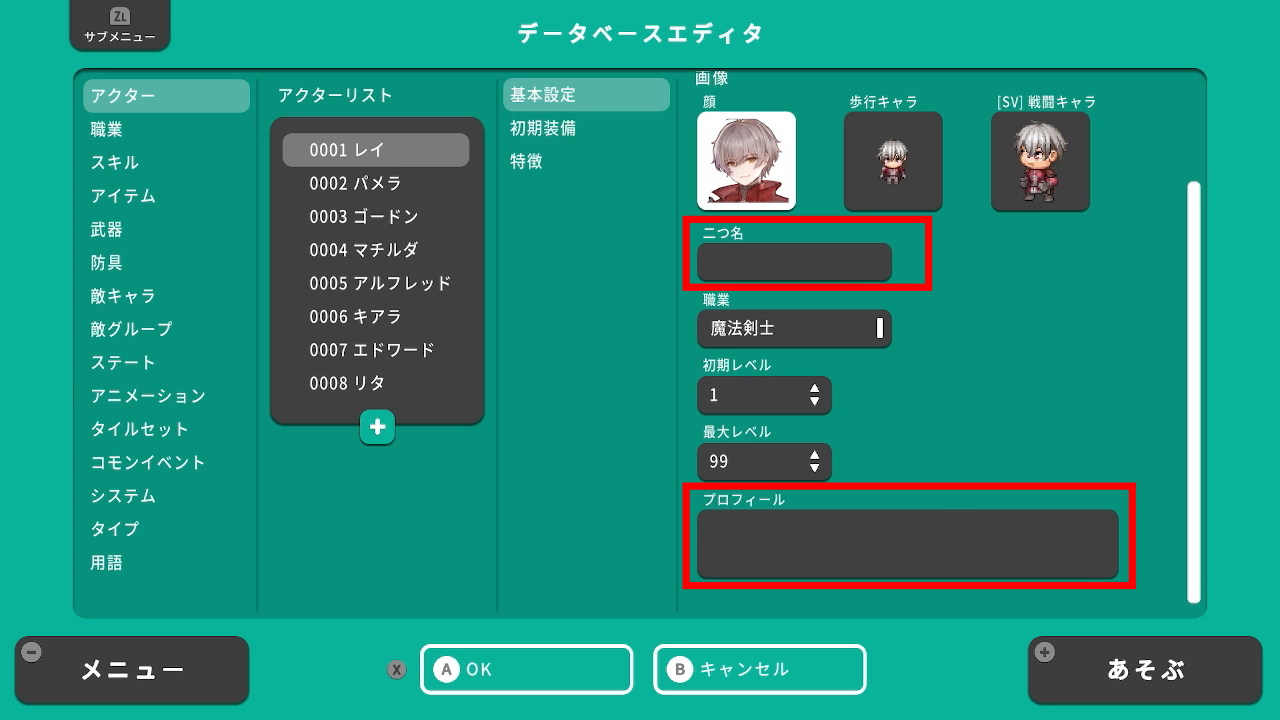

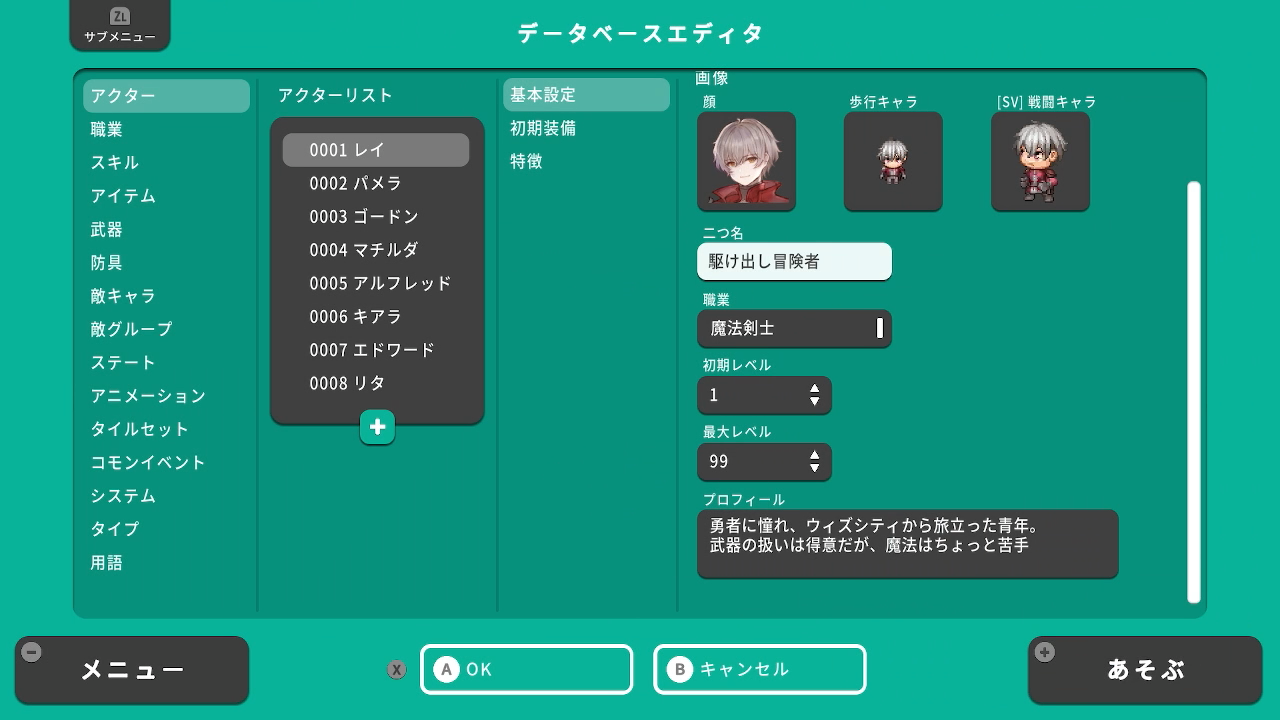

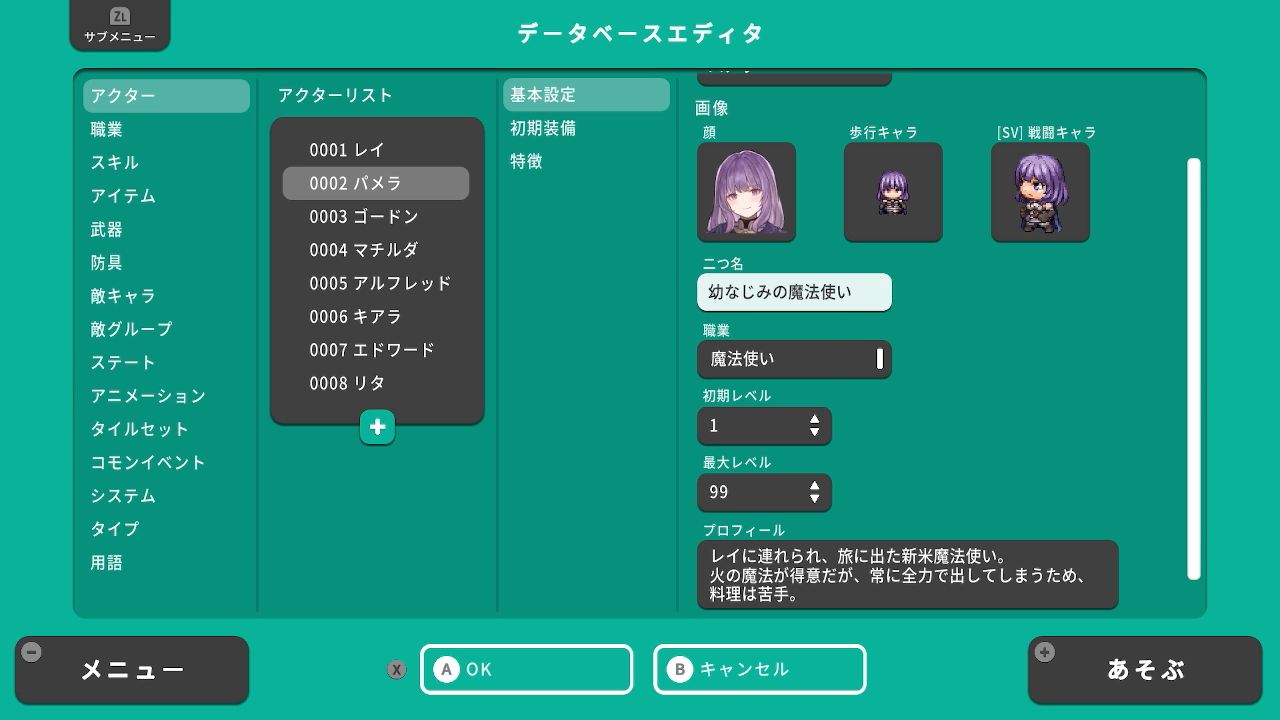

基本設定「二つ名」「プロフィール」 | ステータス画面で表示されるキャラ説明

次に「二つ名」と「プロフィール」について設定していきます。

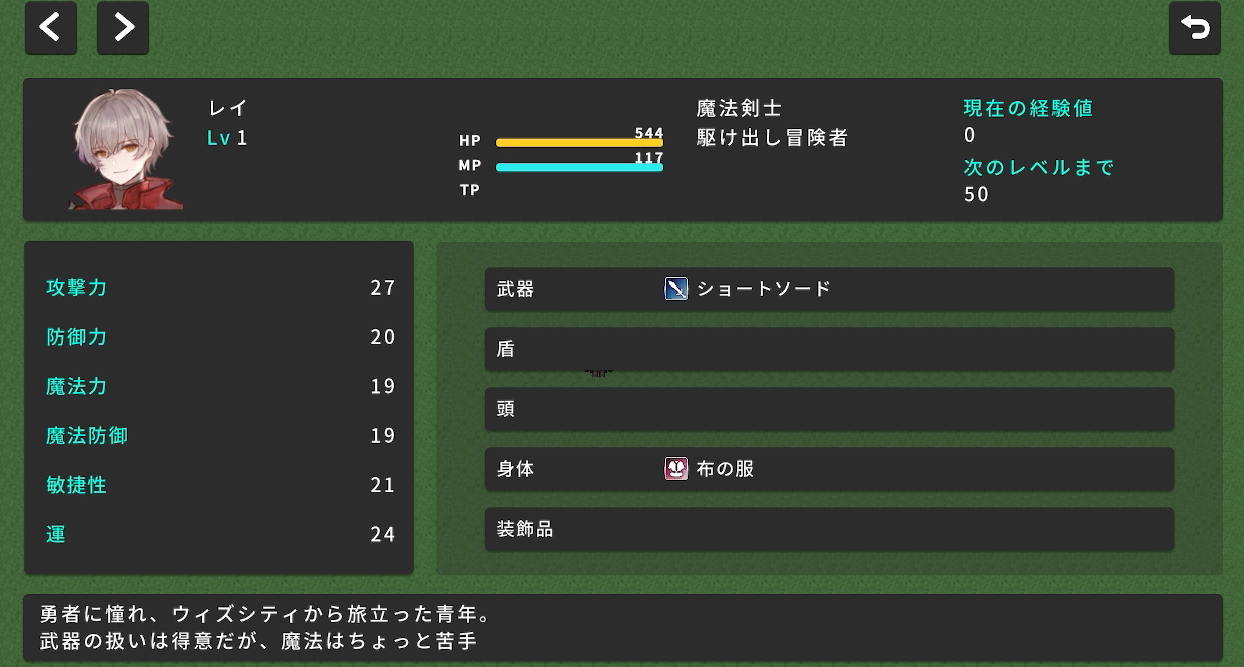

これらの2つの項目はメニューコマンドの「ステータス」を選ぶ項目で表示される項目です。一般的にはキャラクターの特徴や設定を補足するような説明を記載します。

二つ名は1行数文字での表示、プロフィールは2行で長めに記載ができるため、二つ名ではこのキャラクターを一言で説明し、プロフィールでは事細かに記述をしてみるといいかもしれません。

なお、長く記載してしまうと表示に問題が起きることもあるため、「あそぶ」でゲームを起動し、ステータスを確認しながら決めていくといいでしょう。

■ データベースでの設定例

■ データベース設定後のプロフィール設定

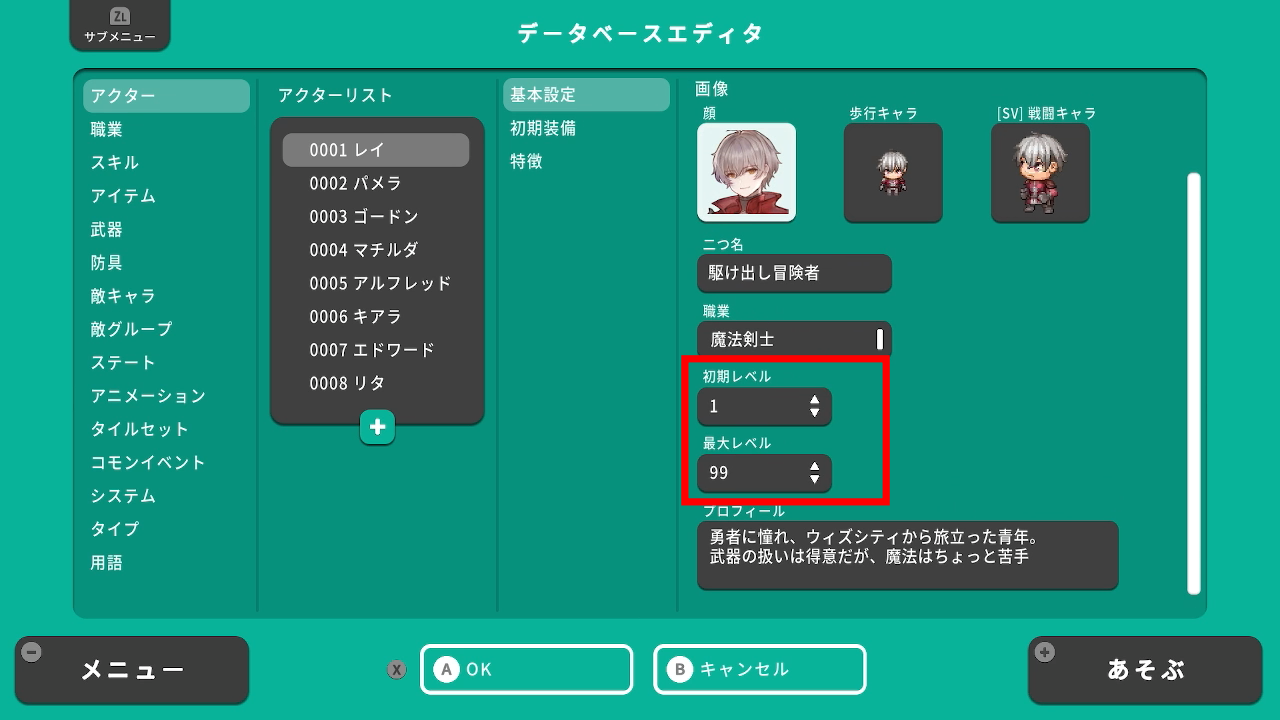

基本設定「初期レベル」「最大レベル」 | レベル初期値や限界上限を設定

RPG Maker WITHではレベルという概念があり、敵から得られる経験値を貯めるとレベルが上がり、能力値が上昇します。「初期レベル」はこのアクターが最初に仲間になったときのレベル、「最大レベル」は経験値を取得してレベルをあげることができる限界上限のレベルを設定していきます。(最大レベルは最大でも99までになります)

主人公キャラクターを決める場合、基本的には初期設定の「初期レベル:1」「最大レベル:99」で構いません。例えば少し強いような設定のキャラクターをイメージしたい場合は初期レベルを上げたり、成熟済みで成長に限界があるキャラクターを作りたい場合は最大レベルを下げたりするといいでしょう。

基本設定「職業」 | 能力値や取得スキルを決める

基本設定の最後に職業項目を決めます。

RPG Maker WITHでは、「アクター」と「職業」からキャラクターの大まかな設定が決まっていき、ここで設定した「職業」によってキャラクターの基本的な能力や初期から取得しているスキル、レベルによって習得できるスキルが決まります。

ここでは、初期のサンプルで収録されている様々な職業から、近いイメージのものを選ぶといいでしょう。職業の詳細設定は後述します。

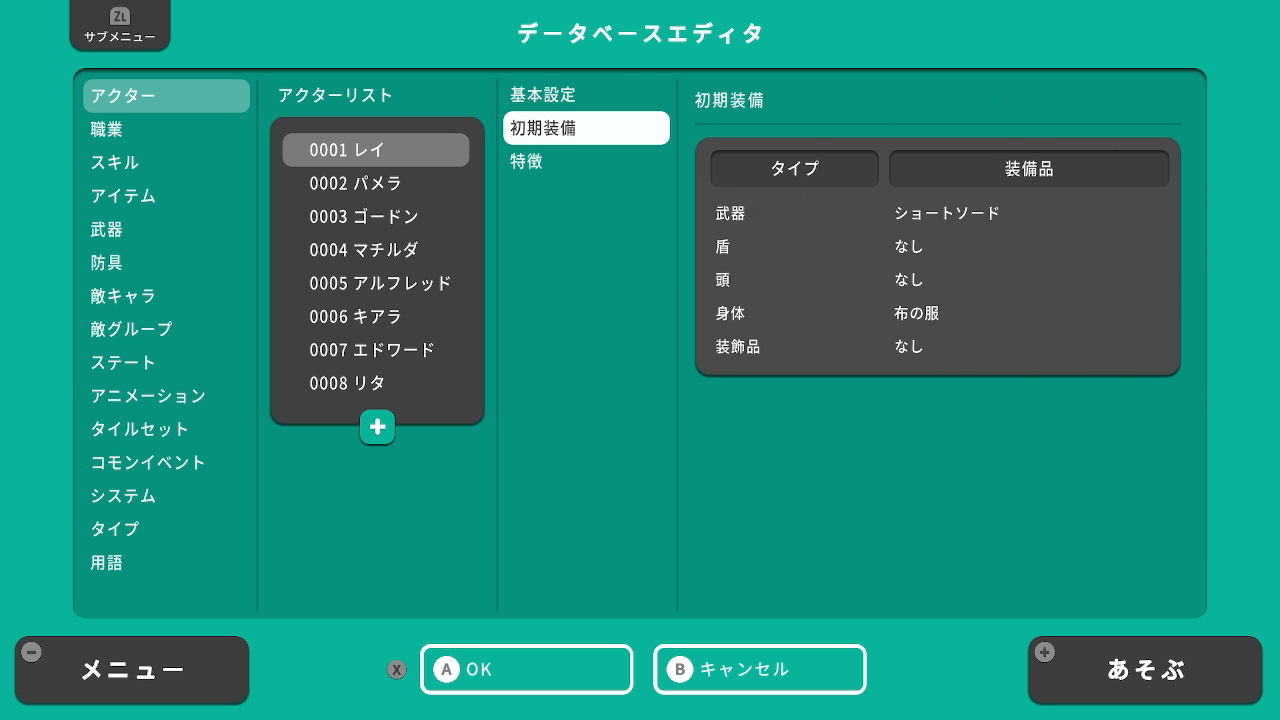

初期装備 | キャラクターの最初の装備を決める

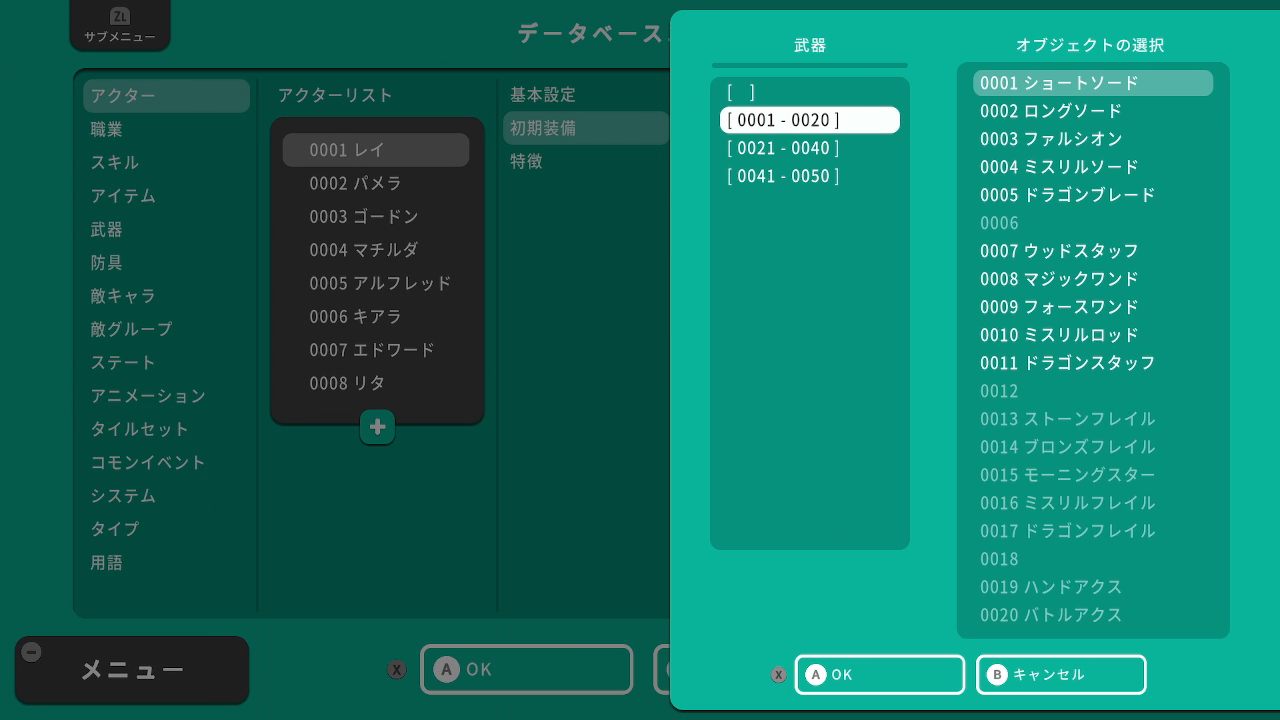

次に一つ前の設定項目に戻り、初期装備を決めていきましょう。

初期設定では、武器・盾・頭・身体・装飾品の5つを装備として設定可能。サンプルデータを基軸に設定していく場合、装備可能な武器や防具の種類は基本設定「職業」で選んだものによって決まっていきます。

装備可能な武器や防具の種類は後述の「職業」で解説していくため、職業の設定をしてから初期装備を設定しても構いません。

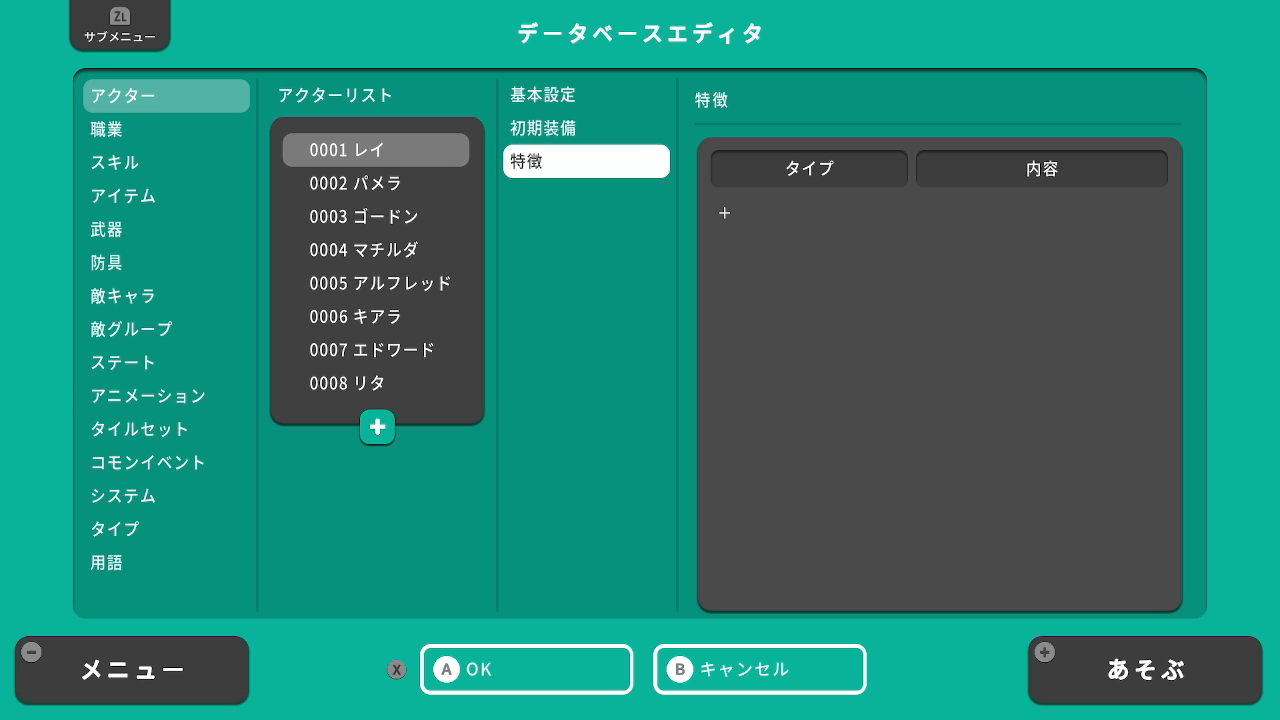

特徴 | アクターでは未設定でもOKな特殊能力

最後に特徴です。この特徴は基本的な能力値では決められないような特殊能力などを設定する項目です。

アクターと後述の職業で設定した特徴がこのキャラクターに反映されていきますが、初期データでは職業で詳細が設定されていくため、今回は職業欄で設定していく形式で進めていきます。設定せずに次の項目に進んでいきましょう。

5. 「職業」で自分の思い描いた能力を作っていこう

次にデータベースの項目を職業に切り替え、アクター1番の能力値を調整していきましょう。

初期データとして設定されているサンプルでは、必須となるデータが多数登録されています。削除して一から作成すると難しいので、初期データを改変しながら作成していきます。アクター1番で設定した職業を職業リストから選び、各項目を変更していってください。

基本設定「名前」 | メニュー等で表示される表示

まずは職業の基本設定を決めていきます。最初に決める「名前」はメニュー等でアクター名と一緒に表示されるこの職業の名前です。イメージに近い名前を命名してあげましょう。

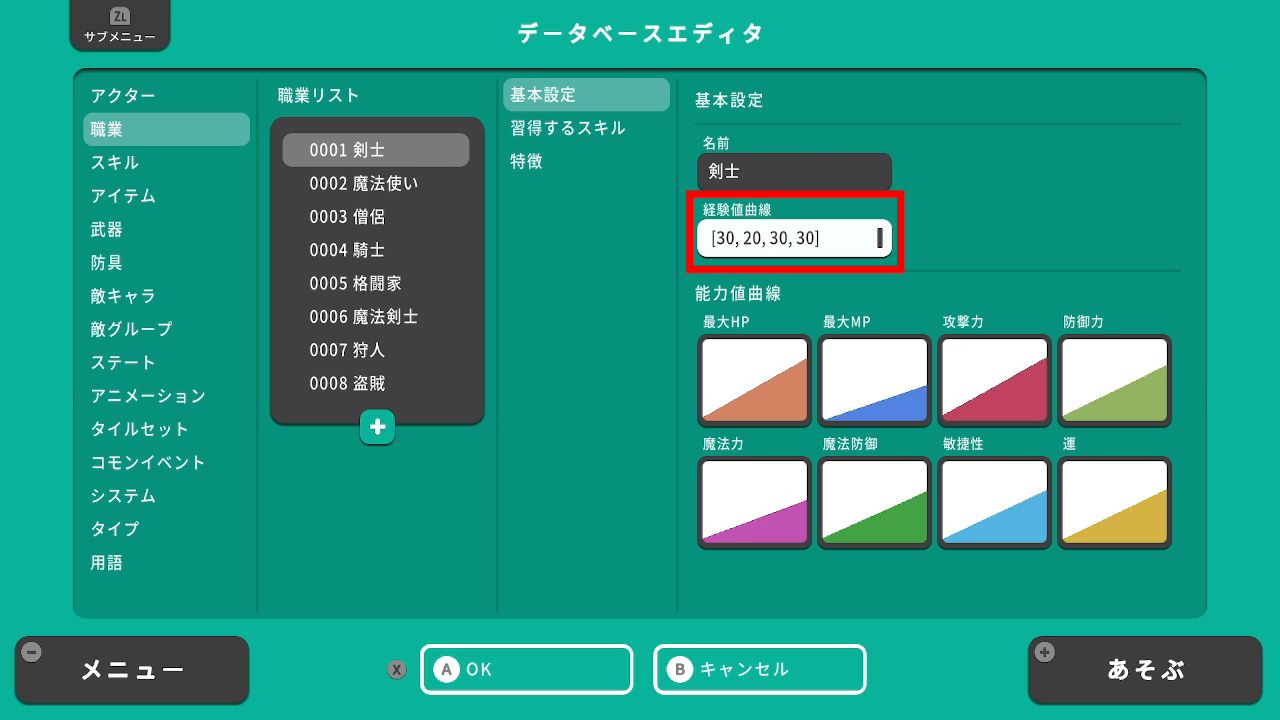

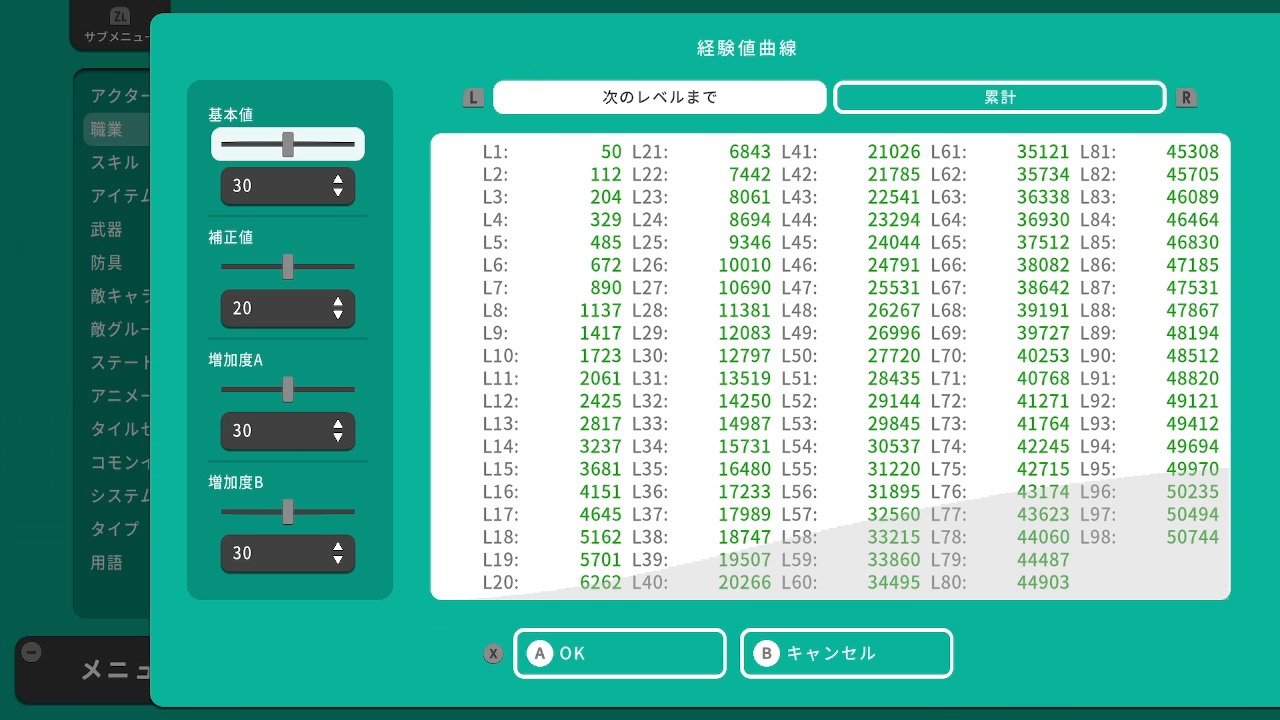

基本設定「成長曲線」 | 次のレベルまで必要な経験値

次に成長曲線です。

今回は短編になるので、基本的には初期設定のままでいいでしょう。

なお、成長曲線は4つの項目の設定によって各レベルでレベルアップに必要な経験値を決める項目です。各項目の数値を少なくするほどレベルアップが早くなるという程度の認識で問題ありません。製品版で長編や仲間の多い作品を作る時に、必要であれば設定しましょう。

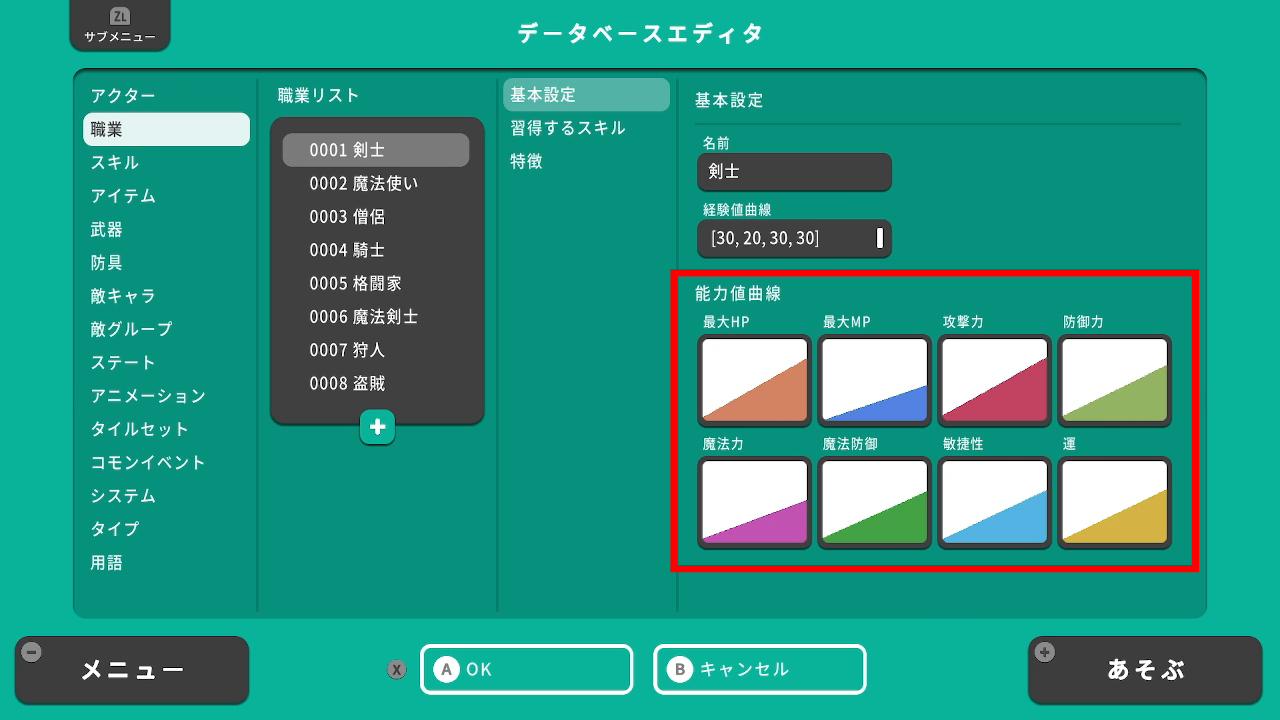

基本設定「能力値曲線」 | 各レベルの基本能力を決める

職業で重要な項目の一つが、「能力値曲線」です。これは8つの基本能力値を決めていく重要な項目です。

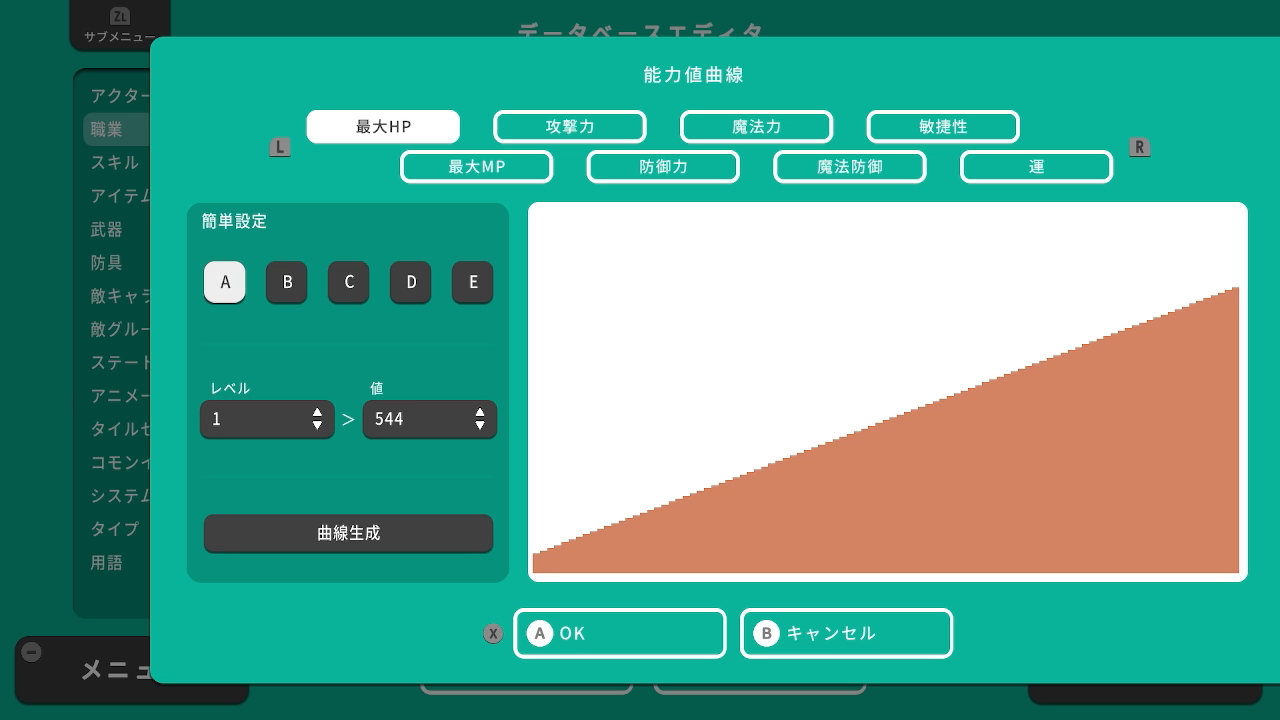

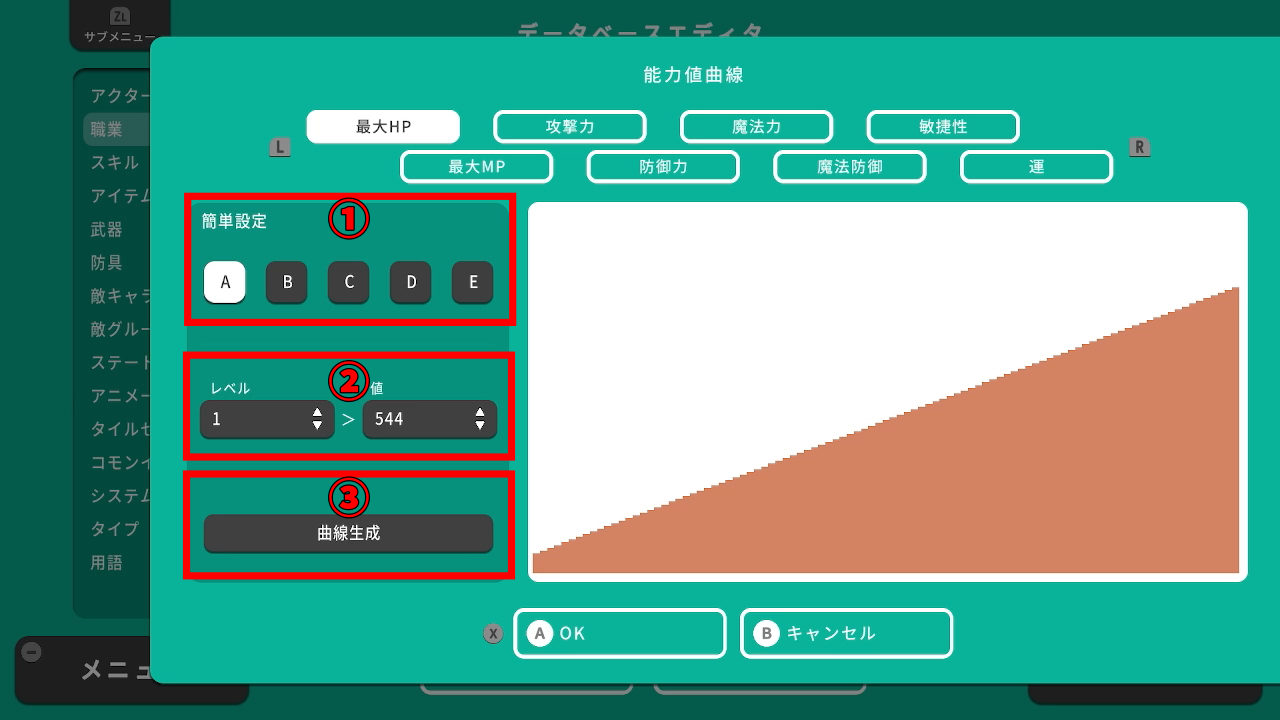

各能力値を選択して表示すると、次のようなグラフの画面が表示されます。

このグラフは各能力値のLv1からLv99までの値を示しており、左ほど低いレベル、右ほど高いレベル。縦が各能力値の高さを示しています。通常のRPGではレベルが上がるほど能力値が高くなるため、初期設定では右肩上がりのグラフになっています。

このグラフで成長をイメージしつつ、詳細な各能力を決めていきますが、今回は短編なので、イメージした職業があるのであれば、初期設定のままでも構いません。それを前提に3つの決め方を軽く紹介します。

| 1.簡単設定 | A~Eの5段階評価で大まかに能力を設定します。Aに近いほど能力値が高くなります。繰り返し押すことで少し変動します |

| 2.1レベルずつ設定する | レベルと値をいれると、1レベルごとの能力を設定できます。例えばHPの設定時にレベルに10、値に1000と入れれば、Lv10の時のHPが1000になるイメージです |

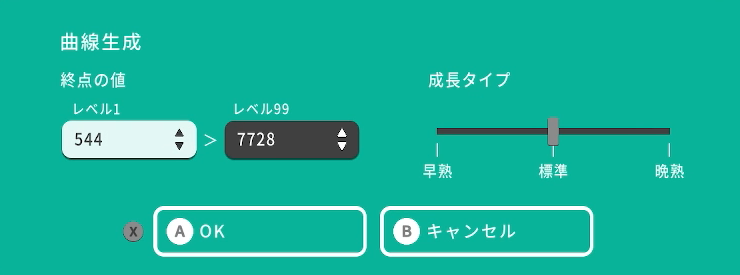

| 3.曲線生成 | Lv1の能力値とLv99の能力値を指定し、成長の方向性を決めると、自動で各レベルの数値を決めてくれます |

慣れていくまでは簡単設定や曲線生成を使って大まかに能力値を決め、あそぶでテストプレイをしながら少しずつ調整していくといいでしょう。

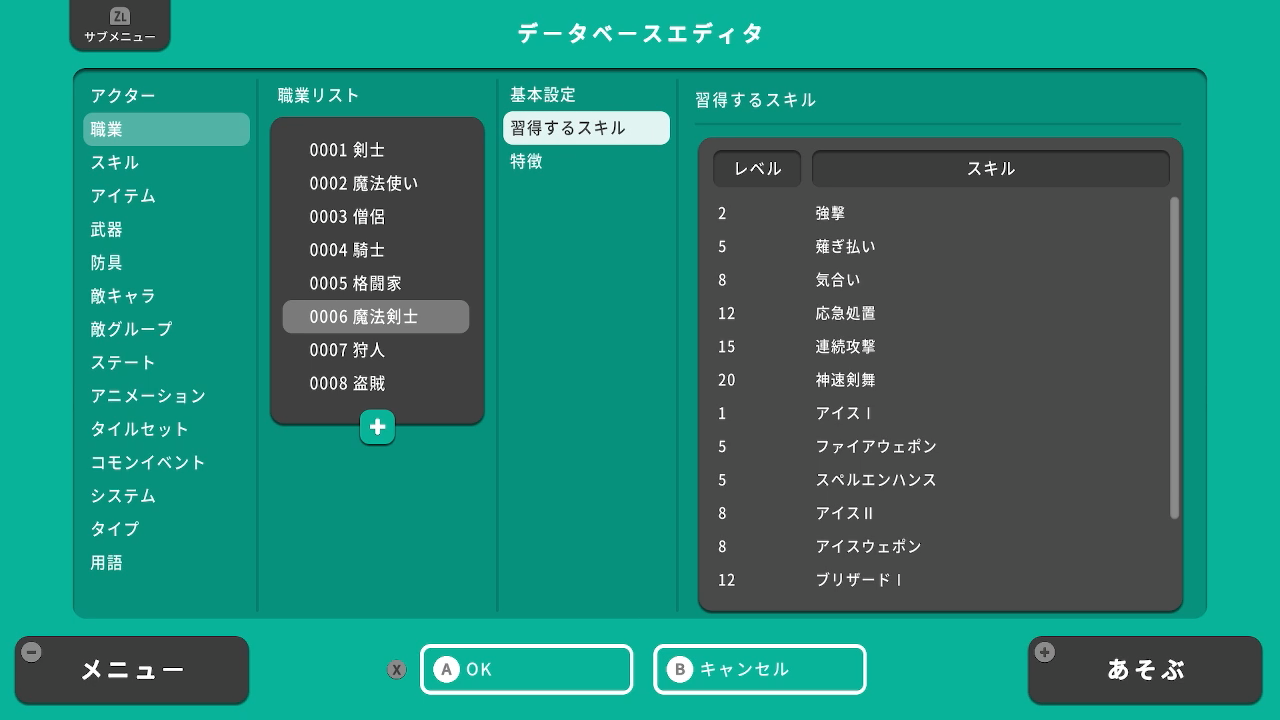

習得するスキル | 初期の魔法やレベル上昇取得の技を決める

一つ前の項目に戻り、習得するスキルを決めていきます。任意のタイミングなどとは関係なく、プレイヤーが経験値を取得して成長させていくことによって自然と習得できる技や魔法の設定です。

設定方法は取得レベルと取得できるスキルを決めるだけです。レベルを1にすると、初期から覚えている技になります。RPG Maker WITHでは初期データに多数のスキルサンプルもあるので、イメージに近そうな技を選んでおきましょう。なお、スキルには攻撃や防御の設定もありますが、攻撃や防具を設定する必要はありません。

特徴 | 基本能力では決められない様々な能力を設定

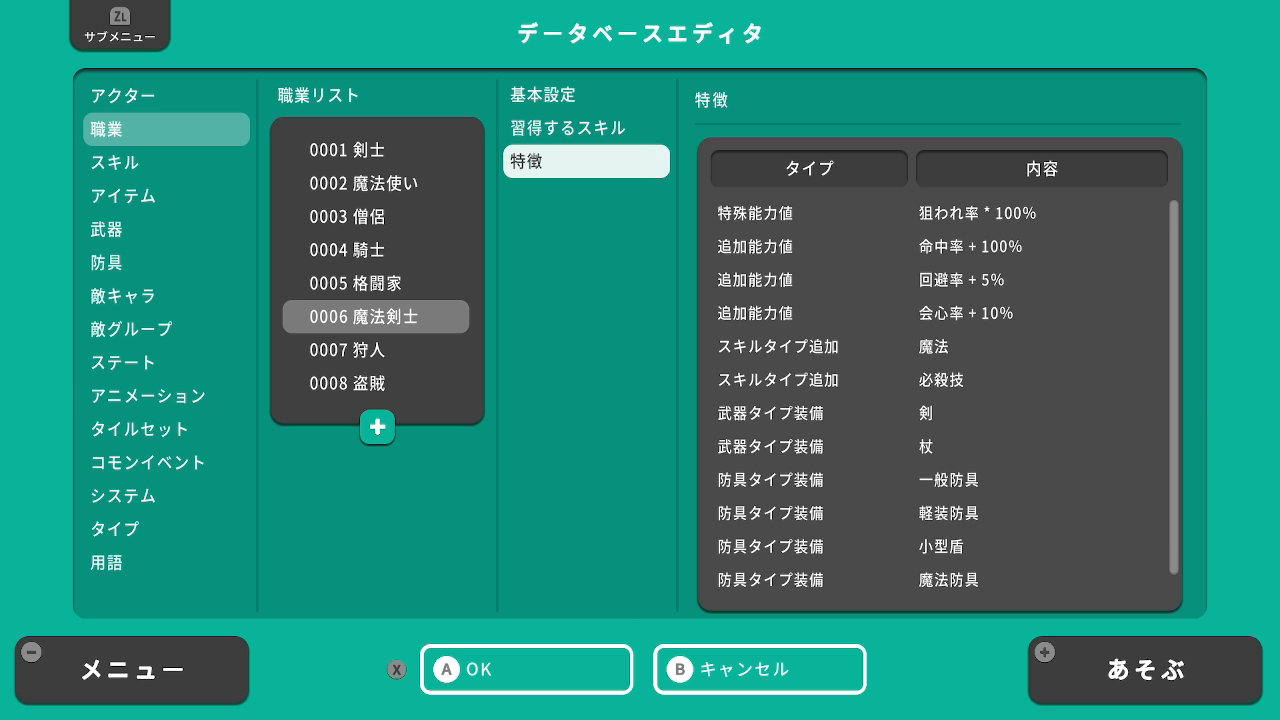

最後に特徴欄です。アクター項目でも説明しましたが、基本能力では決められない、様々な特殊能力を決めていきます。

具体的には、装備可能な武器や防具の種類、攻撃の命中率や弱点、異常状態への耐性などを作ることができます。

初期状態からいくつも設定がされていますが、ほぼ必須設定なものが設定されています。初期の設定項目で使われている要素は次の通りです。

| 狙われ率 | 攻撃などの対象になる確率です。低いほど対象になりにくくなります。0%だと全く攻撃されなくなるため、100を基準に1以上の数字を設定しましょう |

| 命中率 | 攻撃者の命中判定で使われます。低いほど攻撃が失敗しやすくなります。100以下になると、確実に外れる可能性があるという認識で設定しましょう |

| 回避率 | 攻撃対象になったときの回避判定で使われます。この数値が1以上あると、攻撃を回避できる可能性が出るようになります、高いほど回避の可能性が高まります |

| 会心率 | 攻撃時に大ダメージを与えられる会心が発生する確率の設定です |

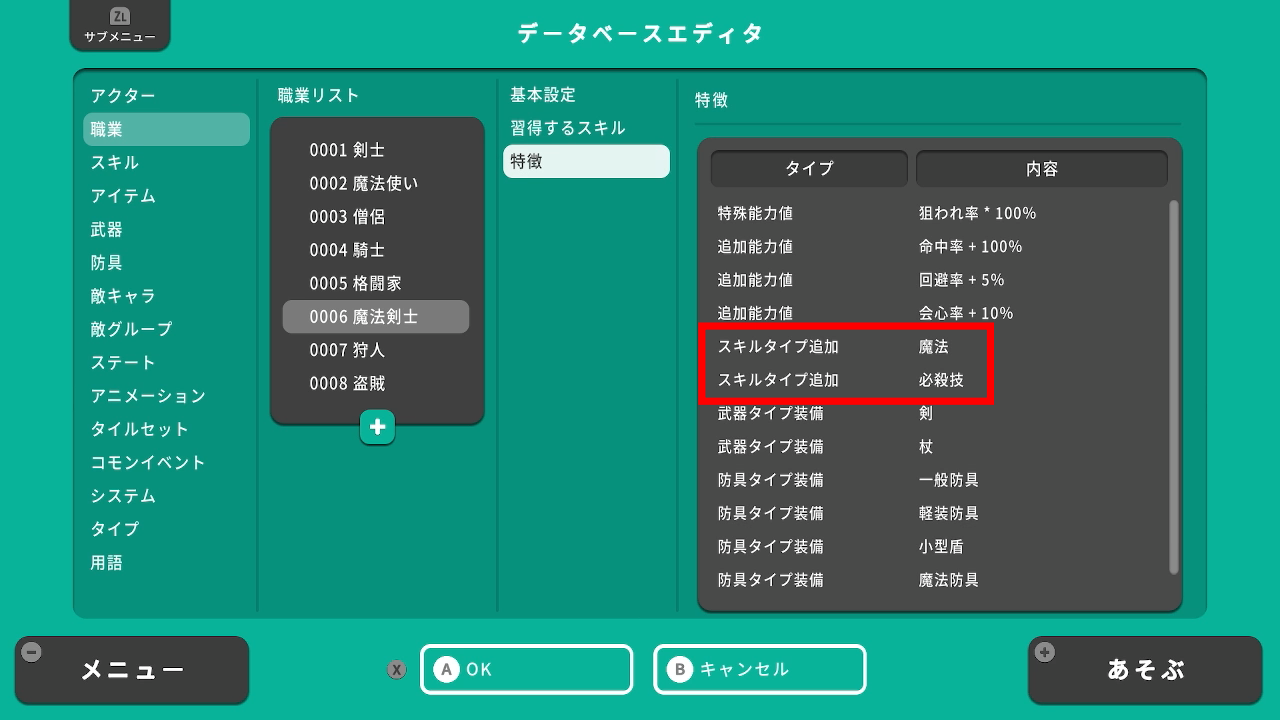

| スキルタイプ追加 | コマンドとして表示するスキルコマンドの種類のようなイメージです。習得するスキルで「魔法」系のスキルを覚えさせたときは「魔法」、「必殺技」系のスキルを覚えた場合は必殺技が必要です。詳細は後述 |

| 武器タイプ装備 | 装備できる武器の系統を決めます。複数設定すると複数の系統を装備可能になります |

| 防具タイプ装備 | 装備できる防具の系統です。こちらも複数設定で複数装備可能です |

この他にも様々な設定が可能です。左スティック押し込みで各設定項目の詳細を確認できるため、理解できるものから設定して試してみるといいでしょう。

なお、誤って設定してしまった場合は項目を選択して変更するか、ZLでサブメニューを開き、削除を押しましょう。

特徴「スキルタイプ追加」について

特徴の「スキルタイプ追加」は重要な項目なので補足します。

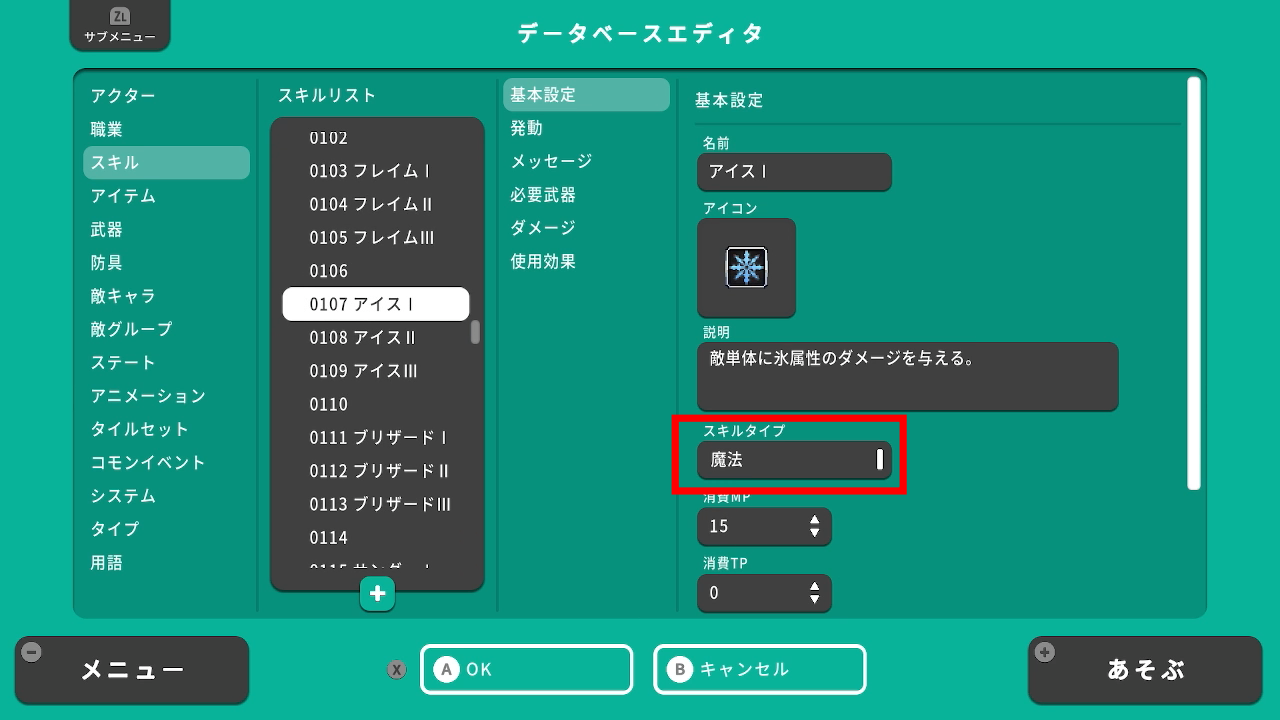

取得するスキルで覚えるスキルを設定しましたが、スキルにはスキルタイプという設定があります。

データベースのスキル項目に切り替え、取得させたスキルを見てみましょう。基本設定項目にスキルタイプとして「必殺技」か「魔法」が設定されているはずです。

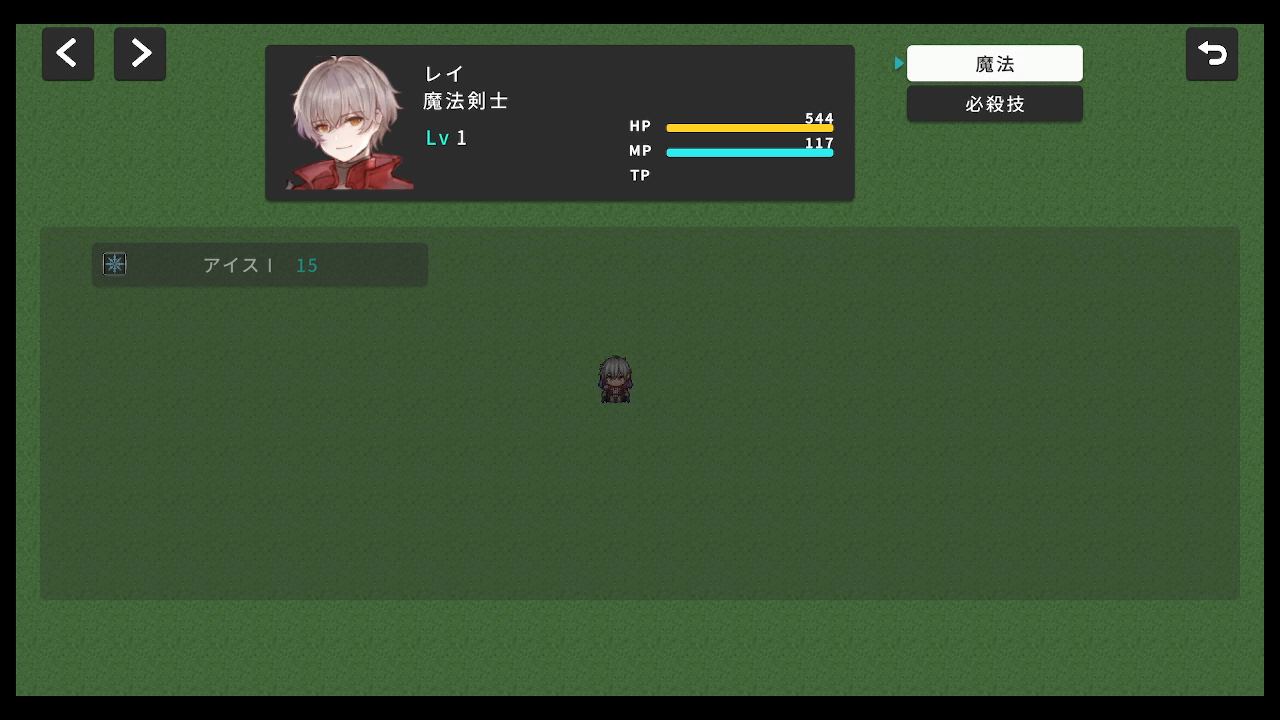

これはこのスキルが「どのコマンドを表示したら選ぶことができるスキルなのか」を示します。例えばアイスⅠであれば、「魔法」が設定されているので、取得後は魔法コマンドから選ぶとスキルが発動できます。

そしてRPG Maker WITHでは、このスキルのコマンドを「スキルタイプ追加」で設定する必要があります。アイスを覚えていても「スキルタイプ追加:魔法」がないと、魔法のコマンドがなく、覚えていても使えないという状態になってしまいます。

基本的には覚えさせたスキルで設定した「スキルタイプ」と同じものを「スキルタイプ追加」で設定しましょう。よくわからなければ「スキルタイプ追加:魔法」と「スキルタイプ追加:必殺技」を設定しておけば初期データのスキルはすべて使えるので2つ設定しておきましょう。

6. 2人目・3人目の仲間キャラクターを作ってみよう

ここまでで、一人目の仲間に関する大まかな設定を決めていきました。「あそぶ」でテストしてメニューから「ステータス」や「スキル」を確認すると、大きく変化していることでしょう。

今回はサンプルとして、最大3人もしくは4人の仲間で冒険するミニRPG制作を目指します。同じような手順でアクター・職業欄2人目以降のキャラクターを作っていきましょう。

アクター2番や3番の基本設定等を変更し、イメージに近い職業の設定。設定した職業の項目を調整していきましょう。

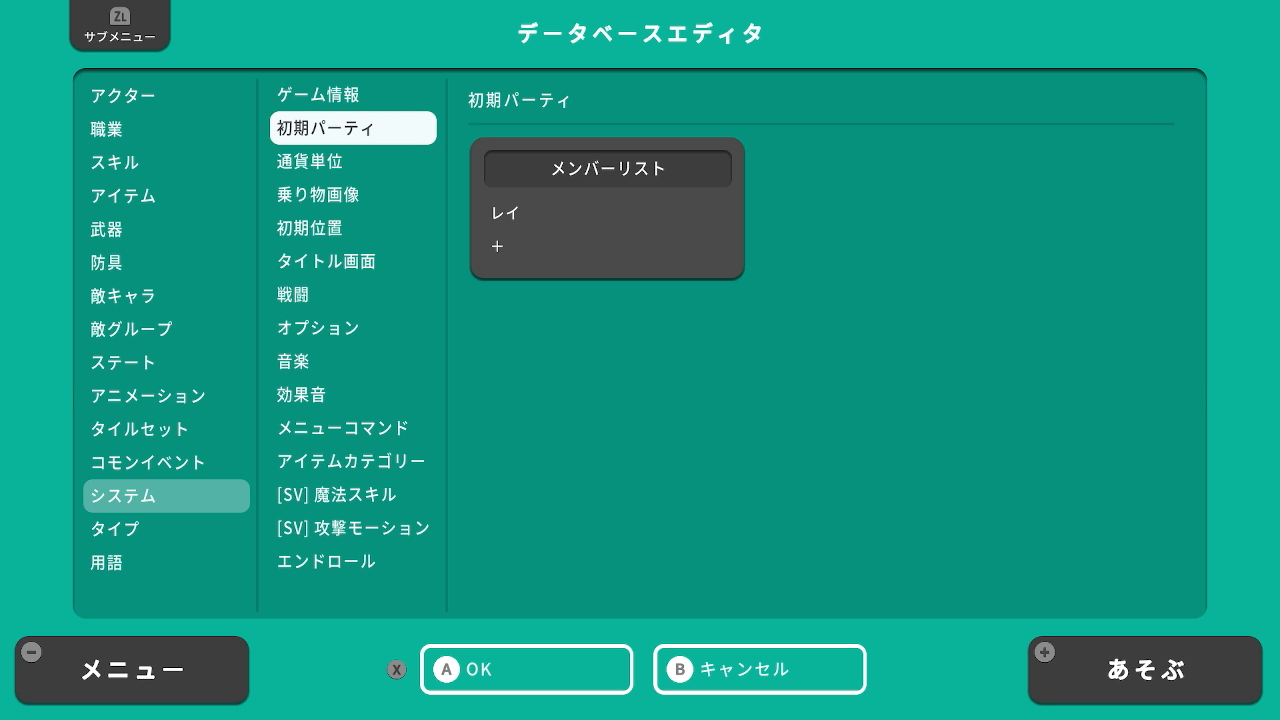

初期設定パーティの設定をする

2人目以降のアクターを作成したら、データベースのシステム項目を選びます。

初期パーティの項目を選び、メンバーリストに作成したキャラクターを追加します。

なお、誤って設定してしまった場合は項目を選択して変更するか、ZLでサブメニューを開き、削除を押し、作成したキャラクターだけにしてみましょう。

設定後、「あそぶ」を押せばテストできるはずです。なお、今回は3人目もしくは4人目の仲間を途中で仲間にする設定で作成するため、テストができたら最後の仲間のみ初期パーティから削除して下さい。繰り返しになりますが、ZLからサブメニューを開き、削除を押せば設定したキャラクターを初期パーティから外せます。

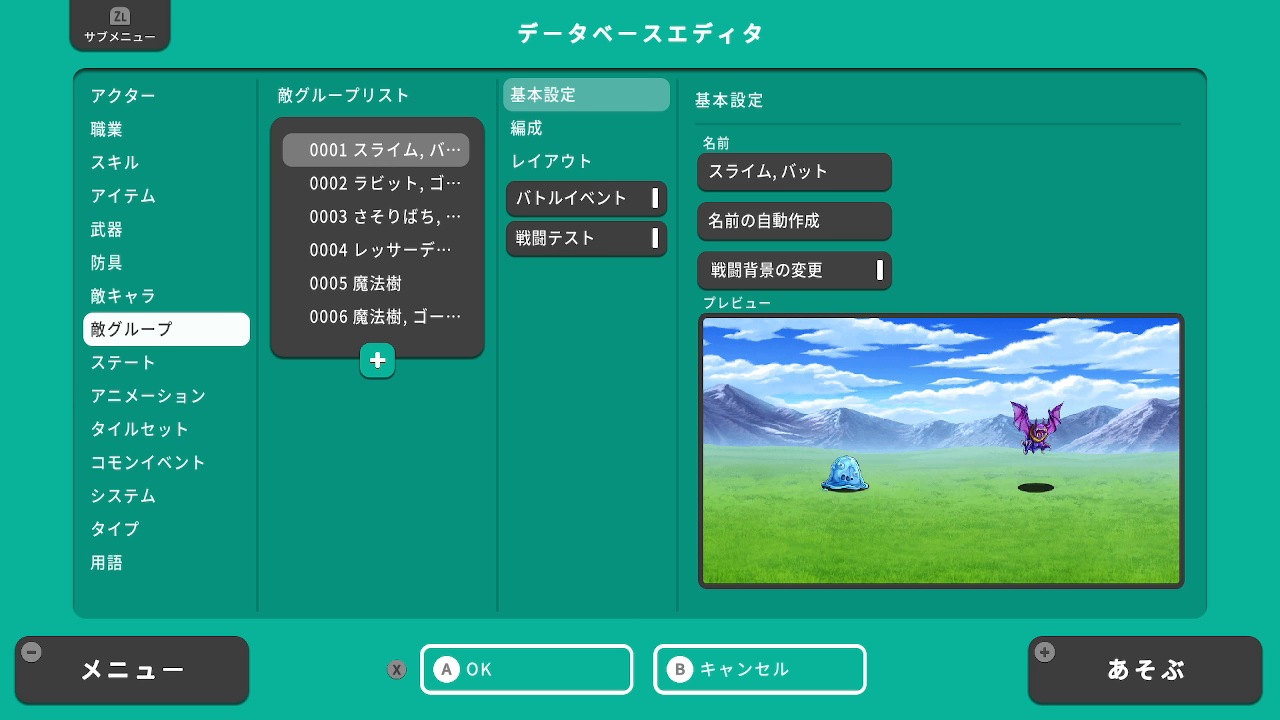

戦闘のテストもしてみよう

このパート最後に、戦闘のテスト方法も紹介しておきます。

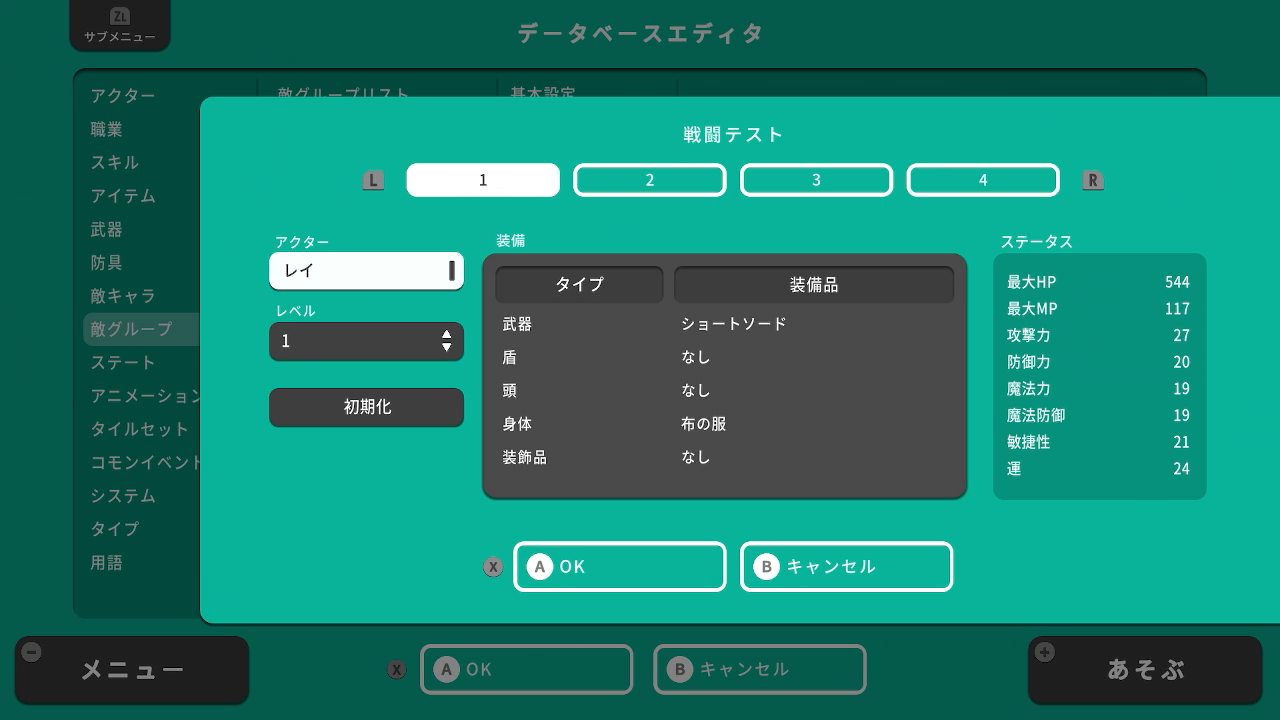

データベースの敵グループを選んでみて下さい。初期からいくつか敵グループが設定されていますが、どれでもいいので敵グループリストの設定済みのものを選ぶと、「戦闘テスト」という項目が出てきます。

「戦闘テスト」では、アクターやアクターのレベルを調整しながら実際の戦闘をテストできます。能力値などを調整したいときは戦闘テストを活用しましょう。(敵の能力や敵グループの設定については、次のパートで紹介します)

▲戦闘メンバーは4人まで。開始前に細かく設定しながら戦闘テストができる

体験版で作るミニRPG制作Part.2のまとめ

Part.2では、データベースを使ってオリジナルキャラクターを作成していきました。

アクターの項目でキャラの情報を作成、アクターで設定した職業をデータベースの職業項目で開き、能力値曲線や取得スキル、特徴で詳細な能力を決めました。

さらにシステムの「初期パーティ」でゲーム開始時点のパーティメンバーを決めたり、「敵グループ」項目から戦闘を試す方法も紹介しました。

自身がイメージしたキャラクターに近づいていきましたでしょうか?まだ能力値の感覚などはつかめないかもしれませんが、今は大まかな設定で構いません。実際のゲーム制作でも、テストをしながら繰り返し調整していくことになるので、ここで煮詰めきっても調整が必要になることも多くあります。「あそぶ」で気軽にテストしながら、少しずつゲームバランスに合わせた理想のキャラに近づけていきましょう。

次のステップでは、残るデータベースの設定項目から、重要な設定項目について紹介していきます。

RPG Maker WITHはNintendo Switch向けソフトです。

パッケージ版を探す場合は、色々なサイトを見て値段チェックするのがおすすめです!

【PR】